首页 > 专题专栏 > 打击治理电信网络新型违法犯罪

首页 > 专题专栏 > 打击治理电信网络新型违法犯罪

不拉黑、真身份、签合同、刷好评……武汉洪山警方提醒:社交平台购物骗局四大假象要当心

近年来,随着社交平台购物交易的兴起,新型诈骗案件频发。狡猾的骗子精心设置陷阱,制造“经济纠纷”的假象,在迷惑受害者的同时,也给侦查办案制造障碍。

武汉市公安局洪山区分局秉持“小案不小看、小案不小办”的理念,依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,主动亮剑,抓获嫌疑人,拆穿骗局,随即又专门分析其中伪装性强的4种假象,提示市民朋友注意防范。

假象一:得手“不拉黑”

今年5月,喜欢在社交软件上寻找“避坑”攻略的王同学,跳进了为她准备的“陷阱”。

当月,她在某社交平台看到一条“如何买手机最便宜”的经验分享帖,跟帖求购二手手机,很快有人私信她表示可以低价转让一部手机给她。当她转账2800元后,发现存在风险,立即要求退货,对方却以“违约”为由拒退货款。无奈之下,她只得继续交易,对方却又以“不结清尾款就拦截快递”相要挟,迫使她再付500元。此后,王同学多次索要快递单号,对方始终以“快递站夜间关门无法查询”等理由推诿。

马房山派出所民警梳理200余页聊天记录和流水后发现,对方的交易方式令人存疑,不是要求通过淘宝红包支付就是零钱代充支付。深入调查还发现,该账号与广东李女士、云南朱女士有往来,她们均付了款未收到货。

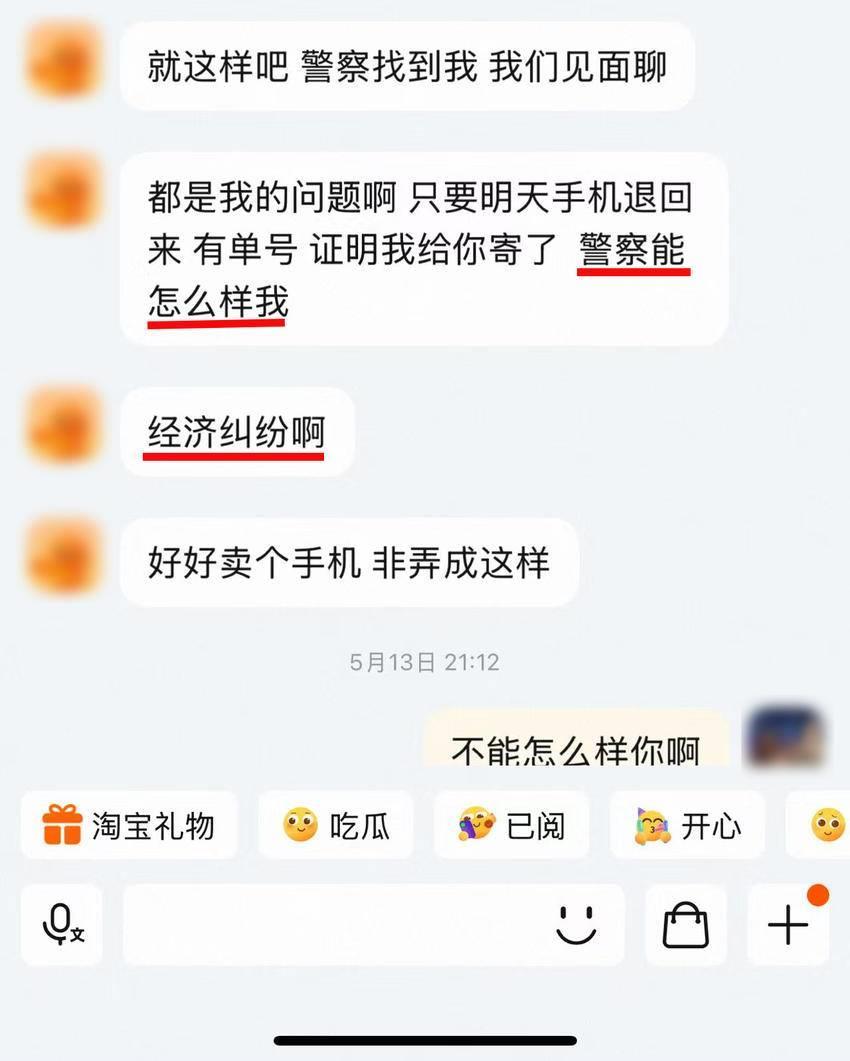

7月,民警赴山东日照抓获嫌疑人彭某,拆穿其“一物多卖”的骗局。彭某交代,他先以低价吸引买家,再伪造“快递打包视频”骗取半数货款,随后编造“手机抢手,多付款可优先发货”等谎言,诱导多名买家继续转账。若有受害者质疑,他不拉黑,而是以各种理由搪塞,保持沟通,将案件引向“经济纠纷”。

假象二:使用真实身份

去年12月,彭女士在某社交平台刷到“某省补贴智能手表五折购”的帖子,激动留言“有偿求代”。自称罗某的代购人员发来私信,二人添加微信好友。对方发来证件照,彭女士通过微信转账查看罗某实名认证,确定是人证合一,便放松警惕,相继转账3400元。

此后的3个月里,尽管罗某发来快递截图,但彭女士始终未能收到手表,无奈之下选择了报警求助。民警查询发现,这些快递单号并不存在。在该社交平台搜索与“某省补贴”相关的帖子,罗某不是被诈骗的唯一一位。

4月,民警前往贵州省贵阳市,抓获嫌疑人罗某。经查,罗某原本从事正规“国补”代购,然而因沉溺于高档消费,他便动起了虚假代购诈骗的歪心思。为骗取受害人信任,他竟然主动发送自己的身份证件给受害人。

“仿冒身份类诈骗大家耳熟能详,现在骗子反着来,大胆使用真实身份。”卓刀泉派出所民警王鑫焱介绍,十多名受害人接到洪山警方电话前,一直以为是经济纠纷,深陷“催货”的拉扯中。

假象三:合同作伪装

“这是诈骗吗?我看有合同,已经向法院提起了民事诉讼……”山东的马先生来武汉前在网上找人租房,被骗6000元,接到洪山警方电话后,才惊觉遭遇网购诈骗。

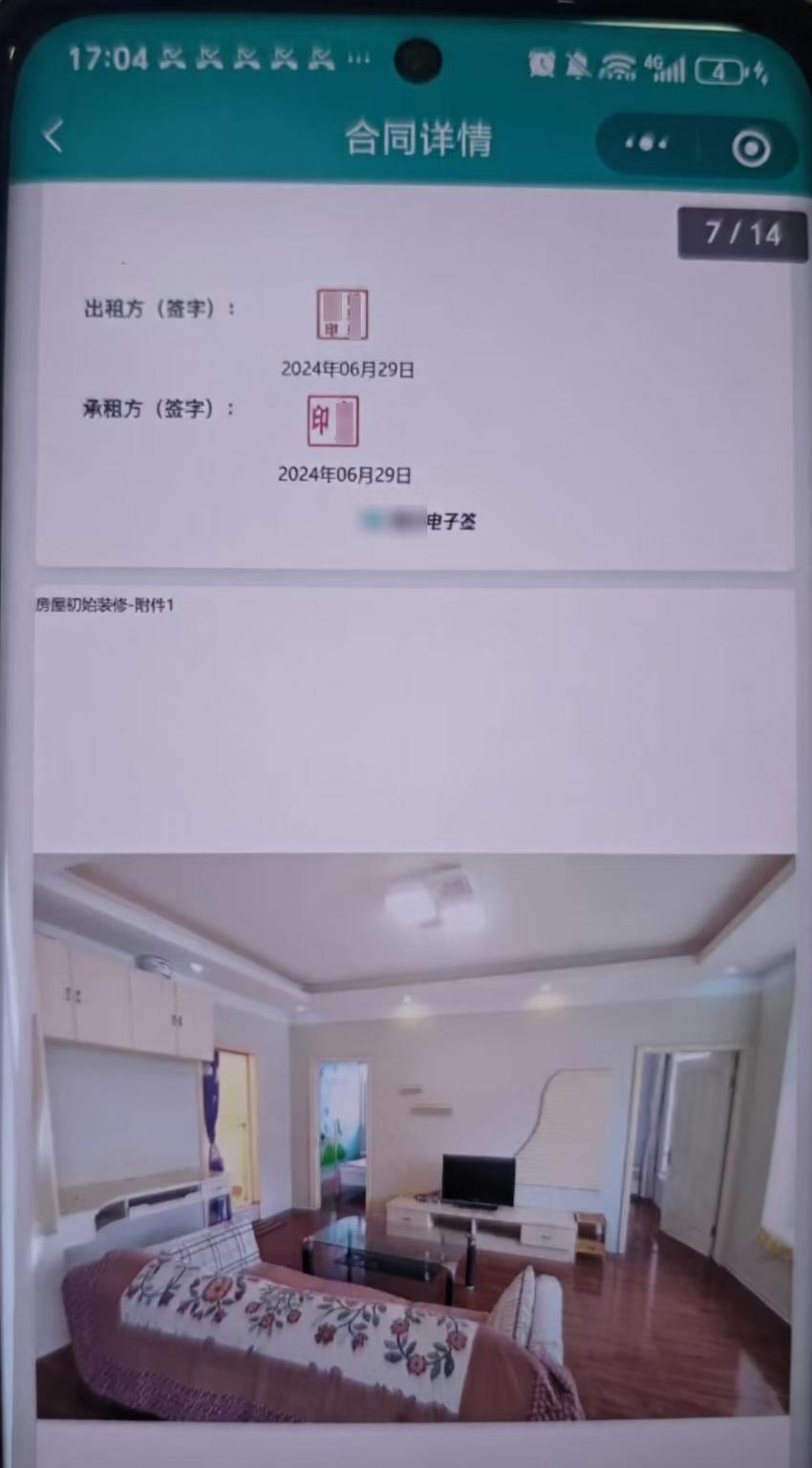

2024年6月,市民黄先生在社交平台看到“93平方米房屋月租仅1800元”的低价信息,联系“屋主”胡某后,对方主动提出使用“电子签”签订正规合同。因网签平台是实名认证,黄先生打消疑虑,转账7200元。此后,胡某却多次推脱交房。

洪山街派出所民警调查发现,胡某并非合同中房屋的屋主,且其在武汉无任何房产和活动动态,系冒充他人签订合同。去年10月,民警前往内蒙古通辽市抓获嫌疑人胡某。

经查,并无收入来源的胡某因沉溺于“买彩票中大奖”,做起了诈骗的勾当。他在网上以低价出租吸引租客,主动提出使用“电子签”,拟定标准合同、开具正规收条,让11名受害人付款。收到租金后,他以多种理由推托不交房。

“签订租房合同不履行交房义务系违约,受害人的第一反应是去法院起诉。”民警胡李安介绍,胡某刻意签订合同,企图以经济纠纷掩盖其犯罪行径。

假象四:“好评如潮”藏猫腻

“评论区全是好评,没想到还是被骗了!”

今年5月,江苏的刘女士计划到新疆旅行,在某二手交易平台上看到“机票特价,全网骨折价”的代购广告后,便联系该商家下单3张机票,比自行购买省下1000元。随后,航空公司APP显示机票预订成功,但临近出发时,却发现3张机票均被退订。她急忙联系商家,得不到任何回应,随即报警求助。

民警调查发现,该商家在平台发布的85条动态里好评如潮,看上去确实像是消费纠纷。6月,民警前往广东省东莞市,抓获嫌疑人徐某。经查,徐某在网上发布低价机票代购广告吸引客户,待客户下单后,他便购买机票,随后催促客户在平台签收。紧接着,他择机取消机票订单,退回的款项直接回到他的账户,导致客户“票钱两失”。

为塑造正当商家的形象,他花言巧语诱导客户在签收时给予好评,营造好评如潮的假象,致使26人掉入“好评”陷阱。

“先看评价再购物,是普遍的交易习惯,现在却成诈骗套路。”分局刑事侦查大队民警洪珊珊介绍,因虚假好评步入骗局的受害人,在事发后往往产生“别人都能成,就我成不了”的错觉,以为是个例经济纠纷。